KABARBURSA.COM - Meski kerap tampil di panggung internasional dan ikut menandatangani berbagai komitmen iklim global, langkah Indonesia dalam mewujudkan transisi energi justru dinilai melambat. Bersama tujuh negara Asia lainnya, Indonesia disebut belum menunjukkan progres signifikan dalam memenuhi janji-janji yang pernah diumbar dalam forum-forum seperti COP dan G20.

Hal itu terangkum dalam laporan terbaru Climate Analytics berjudul The Impact of Global Climate Pledges on National Action: A Snapshot Across Asia. Laporan ini menunjukkan adanya jurang lebar antara pernyataan politis dan implementasi konkret di level kebijakan karena sebagian besar komitmen bersifat sukarela, tidak mengikat secara hukum, dan tanpa mekanisme penegakan.

“Salah satu masalah yang kami temukan dari komitmen-komitmen internasional ini adalah sifatnya yang sukarela dan tidak mengikat, yang akhirnya membatasi dampaknya. Pemerintah negara-negara dapat membuat pernyataan keras bahwa telah menandatangani komitmen tersebut dalam COP tanpa harus melakukan tindakan konkret,” ujar Nandini Das, salah satu penulis laporan tersebut, dikutip dari keterangan tertulis Climate Analytics, Rabu, 16 April 2025.

Contoh paling gamblang terlihat dari nasib PLTU batu bara di Indonesia. Meskipun secara resmi Indonesia telah menandatangani The Global Coal to Clean Power Transition Statement pada COP26, kenyataannya kapasitas PLTU justru meningkat. Hingga kini, batu bara masih menyumbang sekitar 45 persen dari total kapasitas pembangkitan listrik nasional. Bahkan sejak paruh kedua 2023, proyek PLTU baru dengan total kapasitas 1 gigawatt telah mengantongi izin atau masuk tahap konstruksi.

Dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060, pemerintah masih memproyeksikan tambahan kapasitas PLTU sebesar 76,5 gigawatt — naik 26,8 GW dari tahun 2024. Ini berbanding terbalik dengan peta jalan netral karbon yang disusun Kementerian ESDM, di mana pemerintah menargetkan penghentian seluruh PLTU pada 2056. Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan dalam KTT G20 Brasil 2024 bahwa Indonesia akan menghentikan semua pembangkit berbasis fosil sebelum 2040. Namun hingga kini, belum ada rencana aksi atau kerangka kebijakan yang diumumkan untuk mengarah ke target tersebut.

Performa energi terbarukan pun tak lebih meyakinkan. Terlepas dari potensi besar, investasi proyek baru energi bersih seperti surya dan angin masih jauh dari kata optimal. Laporan ini mencatat pada 2023, Indonesia hanya berhasil menarik investasi sekitar USD400 juta untuk proyek energi terbarukan — lebih kecil dari Thailand. Biang keroknya adalah kerumitan kebijakan energi yang membuat investor ogah melirik.

Di sisi lain, Indonesia juga ikut menandatangani Global Methane Pledge dalam COP26 — sebuah komitmen untuk memangkas emisi metana hingga 30 persen dari level 2022 pada 2030. Namun bukannya turun, emisi metana Indonesia justru naik 7 persen antara 2022 dan 2023. Pemerintah pun belum merilis rencana aksi apapun untuk menangani emisi ini di sektor energi, pertanian, atau limbah.

Fenomena minimnya realisasi komitmen transisi energi tak hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara Asia lain dalam studi Climate Analytics menunjukkan tren serupa. Filipina dan Vietnam masih membangun PLTU baru, sementara Korea Selatan dan Jepang tetap bergantung pada impor batu bara. Di saat yang sama, ekspansi proyek impor gas alam cair masih berlanjut di Singapura, Filipina, dan Vietnam.

Penulis utama laporan Climate Analytics, Thomas Houlie, menilai meski komitmen internasional kerap dijadikan landasan menuju kemajuan, namun isinya seringkali tidak benar-benar tercermin dalam dokumen target iklim nasional (NDC) maupun kebijakan negara yang menandatanganinya.

“NDC yang disusun tahun ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan apakah komitmen yang bersifat sukarela ini akan mendorong ambisi dan aksi negara, atau hanya sekedar jargon politik dan diplomatik,” kata Houlie.

Apa yang Perlu Diperhatikan Investor di Tengah Janji Iklim Indonesia?

Indonesia punya sederet janji besar soal iklim. Dari panggung COP26, peta jalan netral karbon, sampai pidato Presiden di G20 Brasil yang menjanjikan akhir bagi energi fosil sebelum 2040. Tapi laporan terbaru dari Climate Analytics menunjukkan yang terjadi justru sebaliknya: kapasitas PLTU naik, investasi energi bersih seret, dan emisi metana malah membengkak.

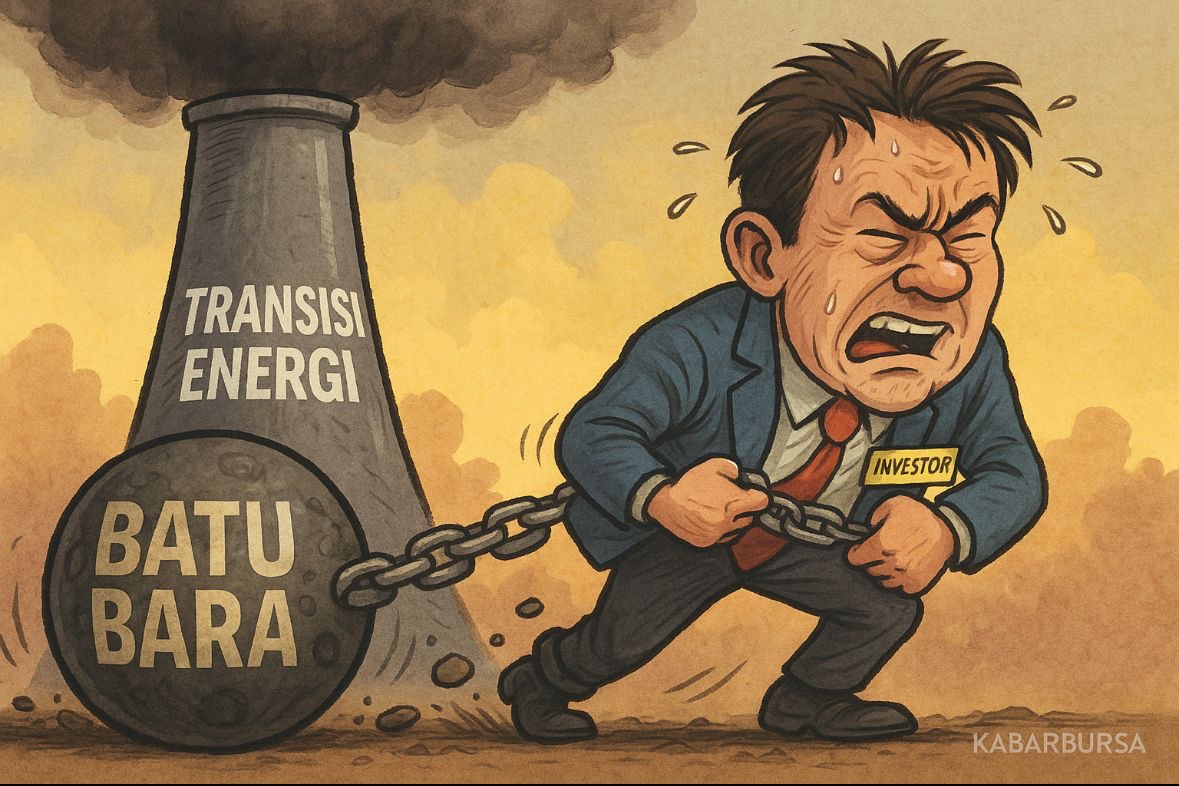

Buat investor, ini sinyal peringatan bahwa transisi energi di Indonesia penuh ketidakpastian. Siapa yang pegang portofolio di sektor energi harus siap-siap dengan risiko yang tak lagi hanya soal cuaca, tapi juga soal kebijakan.

Laporan The Impact of Global Climate Pledges on National Action menyoroti kesenjangan antara janji dan tindakan. Indonesia memang meneken banyak komitmen internasional, tapi tak satupun yang disertai rencana aksi yang konkret dan berkekuatan hukum.

Bagi investor, ini berarti tingkat policy credibility rendah — yang artinya juga, arah kebijakan energi tidak bisa diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi jangka panjang.

Dalam dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024–2060, pemerintah menetapkan proyeksi peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebesar 26,8 gigawatt dalam tujuh tahun ke depan. Ekspansi ini sebagian besar akan didorong oleh pembangunan PLTU captive—yakni pembangkit batu bara yang khusus melayani kebutuhan industri di luar jaringan PLN—yang diperkirakan menyumbang lebih dari 20 GW dari tambahan kapasitas tersebut. Akibatnya, produksi listrik dari PLTU diproyeksikan terus meningkat dan mencapai puncaknya pada 2037 dengan lonjakan sebesar 62,7 persen dibandingkan tingkat produksi saat ini.

Secara teori ekonomi, ini menjelaskan path dependence, yakni sistem energi Indonesia terlalu dalam diinvestasikan ke batu bara sehingga sulit beralih walau secara politis sudah terlanjur menjanjikan transisi.

Investor yang menaruh dana di sektor batubara mungkin masih bisa cuan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka menengah-panjang, mereka mulai terpapar transition risk — risiko bahwa kebijakan (lokal maupun global) mendadak berubah dan menghantam valuasi emiten sektor fosil.

Inilah yang disebut opportunity cost dalam kebijakan karena batu bara masih dianggap lebih murah dan reliable, insentif ke sektor bersih minim. Padahal laporan juga menunjukkan, biaya energi terbarukan dan storage saat ini masih di atas USD94/tCO₂ — kalah saing dari gas dan batubara.

Investor hijau akan melihat kondisi ini sebagai regulatory risk. Selama tidak ada insentif fiskal dan tarif karbon yang jelas, Indonesia belum jadi tempat ideal untuk ekspansi portofolio energi bersih.

Indonesia juga tercatat gagal menurunkan emisi metana, padahal sudah meneken Global Methane Pledge. Berdasarkan laporan Kearney Indonesia yang merujuk data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bappenas, total emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia pada 2022 tercatat mencapai 1.800 metrik ton CO₂ ekuivalen. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 persen berasal dari sektor kehutanan dan tata guna lahan (Afolu).

Laporan bertajuk Jalur Indonesia Menuju Net Zero 2060 itu menjelaskan emisi dari sektor Afolu didominasi oleh kebakaran gambut yang menyumbang 44 persen, disusul oleh dekomposisi gambut sebesar 39 persen, aktivitas pertanian 11 persen, dan sub-sektor kehutanan lainnya sebesar 7 persen.

Sementara itu, sektor energi tercatat sebagai penyumbang emisi terbesar berikutnya, yakni sekitar 26 persen dari total emisi nasional. Mayoritas emisi di sektor ini berasal dari produksi listrik sebesar 57 persen, disusul pembakaran bahan bakar pada industri manufaktur sebesar 29 persen, kegiatan pembangunan 6 persen, dan sisanya berasal dari sektor lainnya.

Buat investor, ini warning penting. Emiten-emiten dengan jejak karbon tinggi (misal sektor semen, batu bara, logam berat) bisa terdampak pajak karbon ekspor.yang akan menggerus margin mereka ke depan.