KABARBURSA.COM — Sektor jasa China kembali menunjukkan tanda-tanda melemah. Data terbaru yang dirilis Caixin Media Co. bersama S&P Global mencatat indeks manajer pembelian (PMI) jasa turun ke angka 50,7 pada April 2025, menurun dari 51,9 pada Maret. Angka ini menjadi yang terendah dalam tujuh bulan terakhir, tepatnya sejak September lalu, saat Beijing berusaha memacu pertumbuhan lewat suntikan stimulus.

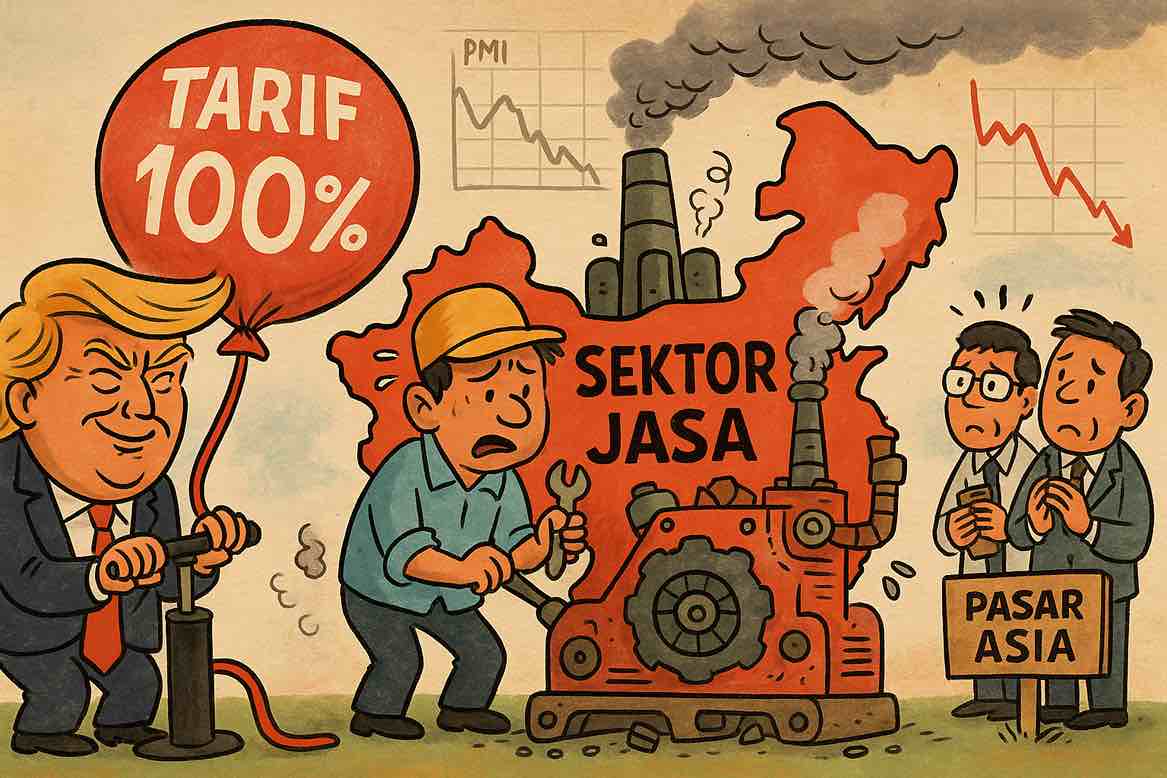

Pelemahan ini tidak berdiri sendiri. Ketegangan dagang yang terus memanas, terutama akibat tarif besar-besaran yang digencarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ikut menekan pesanan baru dan menggoyang sentimen pasar.

Ekonom Capital Economics, Zichun Huang, seperti dikutip The Wall Street Journal di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025, menilai penurunan PMI jasa Caixin memperkuat sinyal perlambatan aktivitas ekonomi China. “Ini mencerminkan tekanan perang dagang yang sudah terasa melampaui sektor manufaktur,” ujarnya.

Data resmi dari pemerintah China juga mendukung gambaran serupa. Indeks PMI non-manufaktur turun menjadi 50,4 dari 50,8, sementara subindeks jasa melemah tipis menjadi 50,1 dari 50,3. Meski angka-angka ini masih berada di atas batas ekspansi 50, tren pelemahannya patut dicatat.

Laporan Caixin menyebut, kenaikan bisnis baru secara keseluruhan melambat ke level terendah dalam 28 bulan. Tarif tinggi yang diterapkan Amerika Serikat membuat sebagian penyedia jasa kesulitan. Meski begitu, ada sedikit kabar baik: pesanan ekspor baru tercatat naik, sebagian terdorong lonjakan permintaan dari sektor pariwisata.

Namun, kepercayaan pelaku usaha jasa ikut surut. Sentimen bisnis mereka jatuh ke level terendah kedua sejak data mulai dicatat pada November 2005. Tak hanya itu, lapangan kerja di sektor ini juga menyusut untuk bulan kedua berturut-turut, menandai kontraksi keempat dalam lima bulan terakhir.

Di sisi lain, pemerintah China merilis data libur panjang Hari Buruh yang berakhir Senin lalu. Wisatawan domestik tercatat melakukan 314 juta perjalanan, naik 6,4 persen dari tahun sebelumnya. Total pengeluaran mereka mencapai 180,27 miliar yuan atau sekitar USD24,79 miliar (setara Rp387,1 triliun), tumbuh delapan persen. Tak hanya itu, perjalanan lintas negara melonjak 28,7 persen, menyentuh 10,9 juta perjalanan.

Meski angka konsumsi liburan ini menunjukkan antusiasme publik, tantangan utama tetap menghantui: bagaimana menjaga mesin sektor jasa tetap bergerak di tengah tekanan eksternal dan perlambatan permintaan domestik. Bagi pasar Asia, sinyal melemahnya salah satu pilar ekonomi terbesar dunia ini tentu bukan kabar yang bisa diabaikan begitu saja.

Dampak yang Patut Dicermati Investor

Selama ini, sektor jasa di China sering disebut-sebut sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi mereka. Namun, belakangan, tanda-tanda pelemahan mulai tampak jelas. Angka terbaru menunjukkan aktivitas jasa di sana turun ke titik terendah dalam tujuh bulan terakhir, terdorong oleh ketegangan dagang yang kian memanas dan melemahnya permintaan dalam negeri.

Laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tahun lalu sudah lebih dulu mengingatkan soal ini. Selama puluhan tahun, pertumbuhan ekonomi China memang banyak bertumpu pada investasi, bukan konsumsi.

Namun pola ini kini menghadapi tantangan, mulai dari produktivitas yang menyusut, penuaan penduduk, hingga ketidakseimbangan antara sektor manufaktur dan jasa. IMF memproyeksikan, tanpa reformasi besar, laju pertumbuhan China akan melambat dari kisaran 5 persen pada 2024 menjadi sekitar 3,3 persen pada 2029.

Kenapa hal ini penting bagi investor di Indonesia? Karena, suka atau tidak, ekonomi Indonesia terhubung erat dengan arus dagang, investasi, dan sentimen pasar yang sering kali digerakkan oleh China, sang raksasa Asia.

Selama ini, pembahasan soal hubungan dagang Indonesia-China biasanya berputar di soal ekspor batu bara, kelapa sawit, nikel, atau produk manufaktur. Padahal, ketika sektor jasa China melemah, dampaknya tidak berhenti di dalam negeri mereka saja.

Pertama, jika konsumsi jasa di China melambat, permintaan mereka untuk berbagai produk pendukung — mulai dari layanan digital, pariwisata, transportasi, hingga energi — juga berpotensi turun. Bagi perusahaan Indonesia yang bermimpi ekspansi ke sektor jasa China, baik melalui kerja sama digital, pendidikan, atau pariwisata, ini jelas jadi tantangan. Tanpa reformasi di tingkat regulasi, pintu masuk akan makin sempit.

Kedua, pelemahan sektor jasa China membawa potensi guncangan bagi sentimen pasar regional. Dalam ilmu ekonomi makro, dikenal istilah spillover effect, yaitu kondisi ketika gejolak di satu negara besar merembet ke negara lain lewat sentimen investor dan arus modal. Jika investor global kehilangan keyakinan pada prospek pertumbuhan China, tak jarang mereka akan menarik modal dari pasar negara berkembang seperti Indonesia. Hasilnya, rupiah bisa melemah, saham-saham di sektor komoditas atau perbankan ikut tertekan, dan aliran dana asing berpotensi kabur.

Namun tentu, tidak semua kabar ini hanya berisi ancaman. Jika pemerintah China akhirnya berani mendorong reformasi besar di sektor jasa — mulai dari membuka pasar untuk pemain asing, mengurangi proteksi lokal, hingga memperbaiki sistem pajak — peluang bisnis baru bisa muncul bagi pelaku usaha Indonesia.

Ambil contoh sektor pendidikan digital dan teknologi finansial. Banyak startup Indonesia yang sudah siap meluaskan sayapnya ke pasar regional, namun terhalang ketatnya aturan main di China. Jika pintu itu terbuka, peluang kolaborasi lintas negara pun makin besar. Begitu juga dengan sektor pariwisata, jika makin banyak warga China yang leluasa mengakses layanan luar negeri, potensi kunjungan wisatawan dan belanja mereka di Indonesia ikut terdongkrak.(*)