KABARBURSA.COM – Harga konsumen di China kembali mengalami penurunan pada April 2025. Hal ini menandakan berbagai upaya Beijing untuk mendorong konsumsi domestik belum cukup berhasil meyakinkan rumah tangga agar kembali belanja. Kekhawatiran terhadap tarif tinggi Amerika Serikat (AS) makin membebani prospek pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu tersebut.

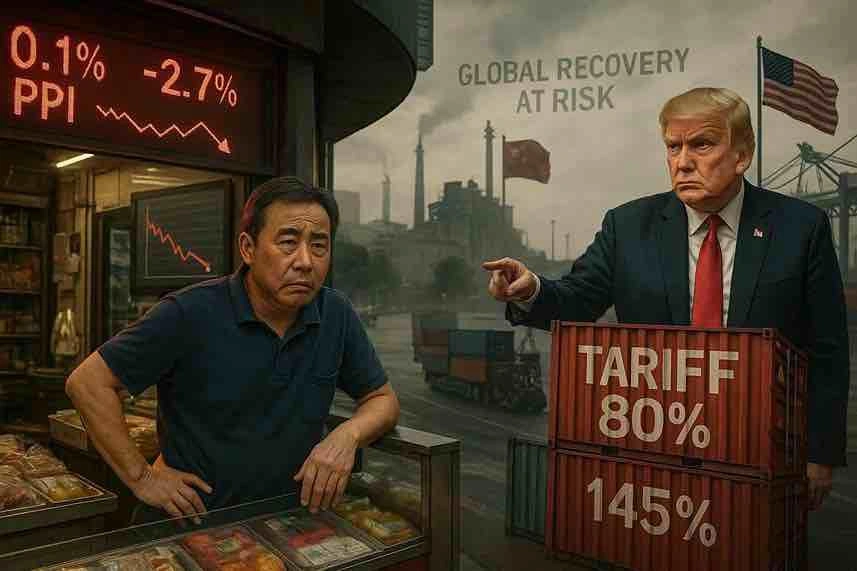

Dilansir dari The Wall Street Journal di Jakarta, Senin, 12 Mei 2025, indeks harga konsumen (CPI) China tercatat turun 0,1 persen secara tahunan pada April, sama dengan penurunan bulan sebelumnya, sekaligus memperpanjang tren disinflasi selama tiga bulan berturut-turut. Data ini diumumkan Biro Statistik Nasional China pada Sabtu lalu dan sesuai dengan ekspektasi para ekonom yang disurvei The Wall Street Journal.

Di saat yang sama, indeks harga produsen (PPI) mengalami kontraksi lebih dalam, turun 2,7 persen secara tahunan dan memburuk dari penurunan 2,5 persen pada Maret. Ini membuat PPI tetap berada di wilayah negatif selama lebih dari dua tahun berturut-turut.

Para ekonom menilai disinflasi China akan makin diperparah oleh kebijakan tarif tinggi dari Presiden Donald Trump terhadap produk-produk asal China. Mereka memperkirakan banyak eksportir akan kesulitan menyalurkan produk ke luar negeri dan akhirnya harus membanjiri pasar domestik sehingga menambah tekanan pada harga dan konsumsi.

Kekhawatiran lain datang dari potensi kenaikan pengangguran dan penurunan upah akibat beban tarif terhadap produsen. Ini berisiko membuat konsumen China yang sejak awal sangat berhati-hati dalam belanja, menjadi makin irit.

Meski ekspor China secara keseluruhan masih cukup stabil bulan lalu karena terbantu lonjakan pengiriman ke negara berkembang, pengiriman ke AS faktanya anjlok tajam. Bahkan, indikator resmi pesanan ekspor baru mencatat posisi terendah sejak 2022 pada April lalu. Ini menandakan tekanan akan makin terasa dalam beberapa bulan mendatang.

Dalam konteks ini, sorotan dunia tertuju pada negosiasi dagang AS-China yang dijadwalkan digelar akhir pekan ini di Swiss. Pertemuan perdana ini disebut sebagai “icebreaker” dan diharapkan bisa membuka jalan menuju kesepakatan pengurangan tarif yang saling dikenakan kedua negara.

Sebagai bentuk pembalasan atas kebijakan AS yang menerapkan tarif hingga 145 persen terhadap produk China, pemerintah Beijing juga menetapkan tarif balasan sebesar 125 persen untuk semua produk asal Amerika. Trump bahkan menyebut bahwa tarif 80 persen terhadap China masih “masuk akal”—angka yang lebih rendah dari sebelumnya, tapi masih dianggap terlalu tinggi oleh analis dan pelaku pasar untuk mendukung perdagangan normal.

China Didesak Berani Hadapi Disinflasi dan Tarif Trump

Menjelang negosiasi, Presiden Trump kembali menyulut perhatian pasar lewat pernyataan di media sosial pada Jumat pekan lalu. Ia menyebut bahwa tarif sebesar 80 persen terhadap China “terasa tepat”, sebagai bentuk kompromi dari bea masuk sebelumnya yang mencapai 145 persen. Meski terkesan sebagai langkah deeskalasi, analis menilai angka tersebut tetap tergolong tinggi dan akan menghambat perdagangan bilateral secara normal.

Sinyal bahwa Beijing masih sabar menunggu jalan tengah ditunjukkan melalui editorial di People’s Daily, media utama Partai Komunis China. Media tersebut menyebut harapan untuk menyelesaikan konflik dagang dalam satu atau dua putaran negosiasi adalah hal yang tidak realistis. Beijing disebut sangat memahami kompleksitas dinamika perundingan ini.

Dengan target pertumbuhan ekonomi tahunan China sebesar lima persen yang kini terancam, pemerintah negara tersebut mulai bergerak cepat. Pada Rabu lalu, Beijing meluncurkan pemangkasan suku bunga dan penyuntikan likuiditas lebih awal dari perkiraan.

Namun, hingga kini otoritas belum mengumumkan langkah stimulus fiskal besar-besaran, meskipun para ekonom menilai inilah hal yang paling mendesak saat ini—terutama di tengah kombinasi tekanan dari disinflasi China, lesunya ekspor, dan krisis properti yang masih berlangsung.

Analis dari Nomura mengatakan untuk menghadapi tantangan luar biasa ini, China perlu mengambil langkah yang lebih berani. Mereka mencontohkan agar China lebih agresif merombak sektor properti, memperkuat konsumsi dengan reformasi sistem pensiun, memperbaiki sistem fiskal agar lebih melindungi pelaku usaha, serta mempererat hubungan ekonomi dengan negara lain.

Senada dengan itu, ekonom dari UBS menilai pemerintah China perlu menggulirkan stimulus fiskal tambahan yang besar, setidaknya sebesar 1,5–2 persen dari PDB China pada paruh kedua tahun ini. Langkah ini berguna untuk menahan dampak dari tarif Trump terhadap China. UBS memperkirakan bahwa kebijakan fiskal ini bisa diumumkan paling cepat pada akhir kuartal kedua, setelah China mengevaluasi dampak nyata dari kejutan tarif terhadap perekonomian domestik.

Sementara itu, Bank Sentral China (PBOC) menunjukkan nada urgensi yang tidak biasa dalam laporan kebijakan moneter terbaru. PBOC menyerukan sinergi lintas kementerian untuk meningkatkan harga konsumen sebagai respons atas tekanan disinflasi China yang makin terasa. Mereka menekankan lemahnya permintaan domestik dan persaingan berlebih di sejumlah industri telah menekan harga terlalu rendah.

“Kita harus mulai beralih dari mengendalikan harga tinggi menjadi mengendalikan harga rendah, dari mendukung ekspansi skala menjadi mendorong pertumbuhan berkualitas tinggi dan dari mencegah monopoli menuju pencegahan persaingan yang tidak tertata,” tulis PBOC dalam laporannya.

Dengan situasi yang terus berkembang, nasib disinflasi China dan dampak lanjutan dari tarif Trump terhadap China akan sangat bergantung pada hasil negosiasi bilateral dan keberanian Beijing dalam mengambil langkah fiskal yang lebih radikal dalam beberapa bulan ke depan.

Ancaman Sunyi bagi Ekonomi dan Investor Indonesia

Ketika dua kekuatan dunia saling menekan dengan tarif dan kebijakan moneter, dampaknya tidak hanya terasa di lantai bursa New York atau lorong kebijakan di Beijing. Negara-negara seperti Indonesia yang berada di tengah jaringan dagang global, sering kali ikut terkena gelombangnya—bukan sebagai pelaku utama, tapi sebagai korban samping yang diam-diam terguncang.

Bagi Indonesia, ketergantungan pada ekspor komoditas dan bahan mentah ke China telah menjadi tulang punggung pertumbuhan selama dua dekade terakhir. Tapi sekarang, ketika harga-harga di China stagnan dan ekspor mereka terbebani oleh tarif tinggi dari Amerika Serikat, lanskap ekonomi ini bisa berubah dalam senyap.

Lalu, apa kaitannya dengan Indonesia?

Menurut Christieni Maria dalam jurnal The Impact of Trade Agreement and War on Specific Indonesia-China Bilateral Trade yang diterbitkan oleh Journal of Research on Business and Tourism tahun 2021, hubungan perdagangan bilateral Indonesia–China sangat rentan terhadap perubahan eksternal seperti perang dagang atau tekanan harga. Dalam risetnya, Maria menggunakan dua pisau analisis, yakni Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Export Product Dynamics (EPD).

RCA digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif Indonesia dalam mengekspor komoditas tertentu, sementara EPD menganalisis daya saing ekspor secara dinamis dalam empat kuadran: Rising Star, Falling Star, Lost Opportunity, dan Retreat.

Salah satu temuan kuncinya adalah komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak nabati (dalam Badan Pusat Statistik menggunakan kode HS 15) dan batu bara (HS 27) sempat masuk kategori Rising Star pasca perjanjian perdagangan ACFTA 2015. Tapi setelah perang dagang AS–China jilid satu pecah, posisi komoditas itu merosot menjadi Lost Opportunity. Hal ini menunjukkan tekanan eksternal bisa secara cepat melemahkan daya saing ekspor kita.

Dengan disinflasi di China dan tarif AS yang belum surut (bahkan kini mengarah ke 80 persen), risiko serupa bisa berulang. China yang melemah dari sisi permintaan, kemungkinan akan mengurangi pembelian barang ekspor Indonesia. Apalagi, disinflasi cenderung mendorong produsen China membanjiri pasar luar negeri dengan produk murah. Ini menciptakan tekanan kompetitif terhadap industri manufaktur Indonesia, terutama sektor yang selama ini belum efisien.

Bagi investor pasar modal, dampaknya juga terasa. Sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke China—seperti energi dan CPO—berisiko menghadapi tekanan valuasi jika permintaan menurun. Saham-saham seperti PTBA, AADI, NCKL, atau INCO mungkin terlihat solid secara fundamental, tapi jika harga komoditas tergelincir karena lemahnya permintaan China, sentimen pasar bisa cepat berbalik arah.

Sebaliknya, importir besar atau pelaku ritel yang mengandalkan barang-barang dari China bisa menikmati margin lebih lebar akibat harga impor yang lebih murah. Namun, ini menimbulkan dilema struktural bagi ekonomi nasional, yakni keuntungan jangka pendek di satu sisi, lalu potensi deindustrialisasi di sisi lain.

Secara keseluruhan, narasi yang dibangun Maria dalam jurnalnya memperlihatkan bahwa Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dagang global, apalagi ketika yang terguncang adalah China—mitra dagang utama Indonesia. Ketika keunggulan komparatif bisa luntur hanya karena perang tarif dan tekanan harga, investor dan pengambil kebijakan harus mulai berpikir lebih strategis, yakni mendiversifikasi pasar, reformasi industri, dan proteksi cerdas jadi keharusan.

Karena pada akhirnya, disinflasi mungkin terdengar seperti istilah teknis yang tenang. Tapi ketika datang dari China, dampaknya bisa menyebar diam-diam dan menghantam dari banyak arah sekaligus.(*)