KABARBURSA.COM – Kenaikan harga minyak yang terjadi setelah keputusan Amerika Serikat membombardir fasilitas nuklir Iran, menghidupkan kembali salah satu skenario paling menakutkan di pasar energi global, yakni kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz. Jalur sempit ini menjadi nadi utama distribusi minyak dunia. Jika benar-benar terjadi, harga minyak berpeluang melonjak ke tiga digit.

Namun bagi Iran, penutupan Hormuz justru bisa menjadi kemenangan semu. Negeri itu juga merupakan eksportir utama minyak. Langkah ekstrem tersebut bisa menjadi bumerang yang mendorong keterlibatan AS lebih jauh, tak hanya secara militer.

Di sisi lain, AS kini punya satu keunggulan yang tak dimiliki pada dekade-dekade sebelumnya—fracking atau metode ekstraksi migas melalui rekahan hidrolik. Teknologi inilah yang diam-diam menopang kepercayaan diri Washington di tengah eskalasi krisis Timur Tengah.

Ketika Presiden Donald Trump mengambil keputusan untuk menggempur infrastruktur nuklir Iran, kalkulasi ekonominya tidak terlalu rumit. Produksi energi AS yang meroket dalam satu dekade terakhir telah meredam efek domino dari konflik terbuka. Baik konsumen maupun investor kini tak lagi terlalu panik.

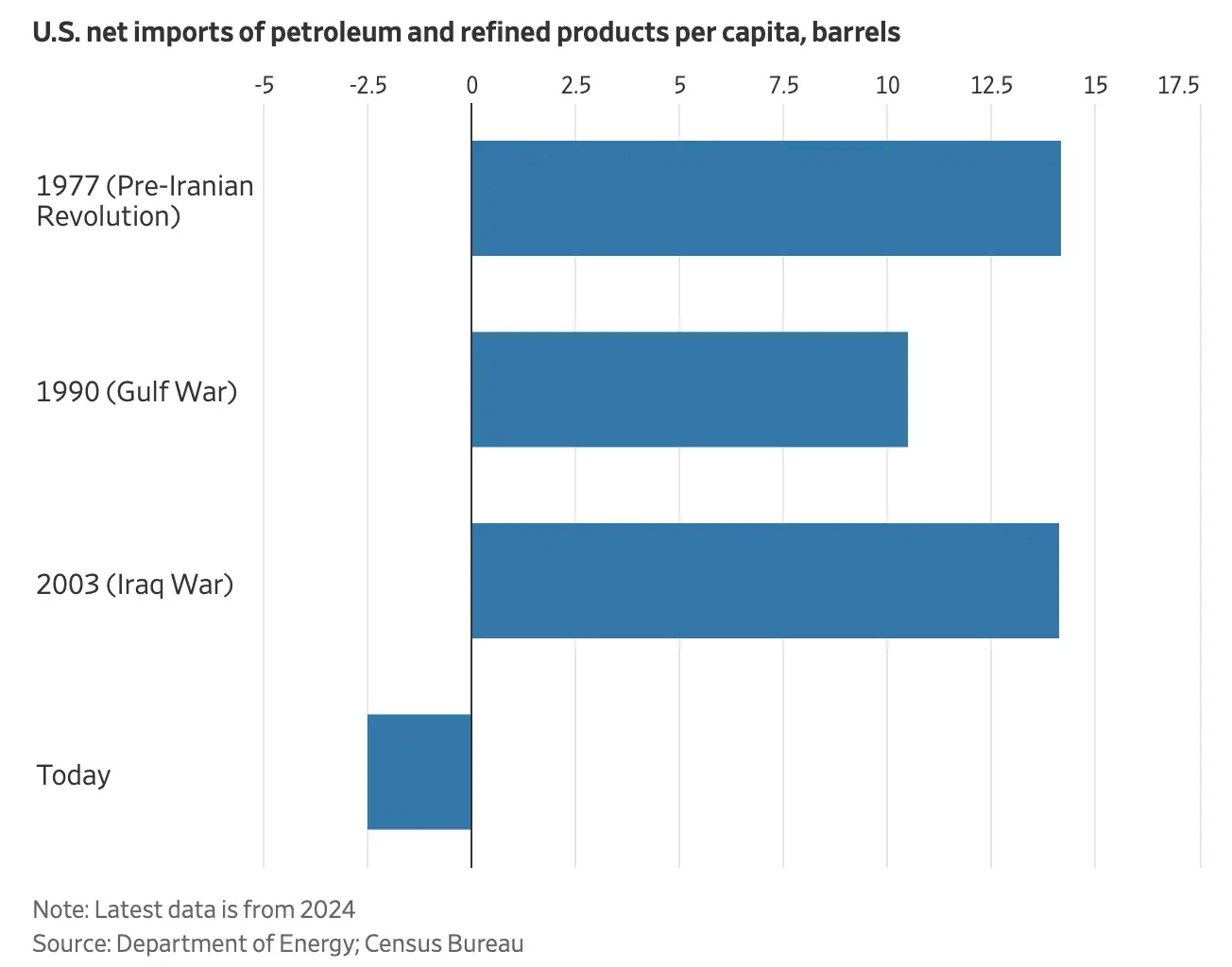

Pada 1977—masa menjelang Revolusi Iran dan krisis minyak jilid kedua—Amerika masih mengimpor bersih 3,1 miliar barel minyak dan produk turunannya atau setara 14 barel per kapita. Bahkan ketika Perang Irak meletus pada 2003, angka itu belum banyak berubah. Negeri itu juga masih bergantung pada impor gas alam.

Kini, berkat fracking, AS justru mencatat ekspor bersih sekitar 2,5 barel per kapita dan menjadi eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia. Meski bukan teknologi baru, perbaikan dan efisiensi yang terjadi dalam 15 tahun terakhir telah mengubah lanskap energi global secara fundamental.

Keunggulan lain dari fracking adalah kecepatannya. Dibanding ladang minyak konvensional, sumur migas shale di AS memang lebih mahal dan padat karya, tapi bisa langsung diproduksi dalam hitungan bulan. Produksinya pun langsung deras begitu sumur selesai dibor. Siklus yang cepat ini memang menjadi pedang bermata dua—menyuburkan siklus boom and bust di masa lalu. Tapi industri shale kini jauh lebih disiplin dan terkonsolidasi.

Sebagai gambaran, hanya dalam periode 2016 hingga akhir 2019, produksi minyak AS meningkat 4,2 juta barel per hari. Angka itu melebihi total produksi harian Iran dan sekitar 80 persen lebih besar dari ekspornya.

Kendati demikian, kebangkitan cepat aktivitas fracking belum tentu mampu menutup gangguan pasokan secara langsung jika konflik benar-benar meletus. Kepala Strategi Komoditas Global RBC, Helima Croft, menekankan respons Iran belum tentu berupa penutupan total Selat Hormuz. Teheran bisa saja melancarkan serangan ke fasilitas onshore negara tetangga, seperti yang diduga terjadi pada infrastruktur vital Saudi pada 2019.

Ketegangan ini membuat saham eksplorasi migas berbasis AS kembali diburu investor. Sejak Departemen Luar Negeri AS memerintahkan evakuasi diplomat dari kawasan Teluk awal bulan ini—disusul serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran—sekeranjang saham energi AS sudah melonjak hampir 9 persen, termasuk pergerakan di sesi prapembukaan Senin hari ini.

Lonjakan ini mencerminkan tingkat kekhawatiran yang sudah terdiskon di pasar. Namun di saat yang sama, reli ini juga menunjukkan bahwa para pemain migas domestik AS kini menjadi benteng terakhir dari kepanikan ekonomi yang lebih luas.(*)