KABARBURSA.COM - Kenaikan tarif royalti bijih nikel lewat PP No. 19/2025 dimaksudkan sebagai jawaban fiskal. Yakni, memperbesar porsi penerimaan negara dari sumber daya alam dan mempercepat agenda hilirisasi. Tetapi niat yang sah itu kini berpotensi menjadi bumerang.

Alih-alih mempercepat rantai nilai baterai dan kendaraan listrik (EV), kenaikan royalti yang bersifat progresif, di mana tarif bijih nikel naik sesuai level Harga Mineral Acuan (HMA), berisiko menekan margin penambang dan smelter. Sealigus memicu penundaan investasi hilir, dan melemahkan daya saing Indonesia di peta rantai pasok global.

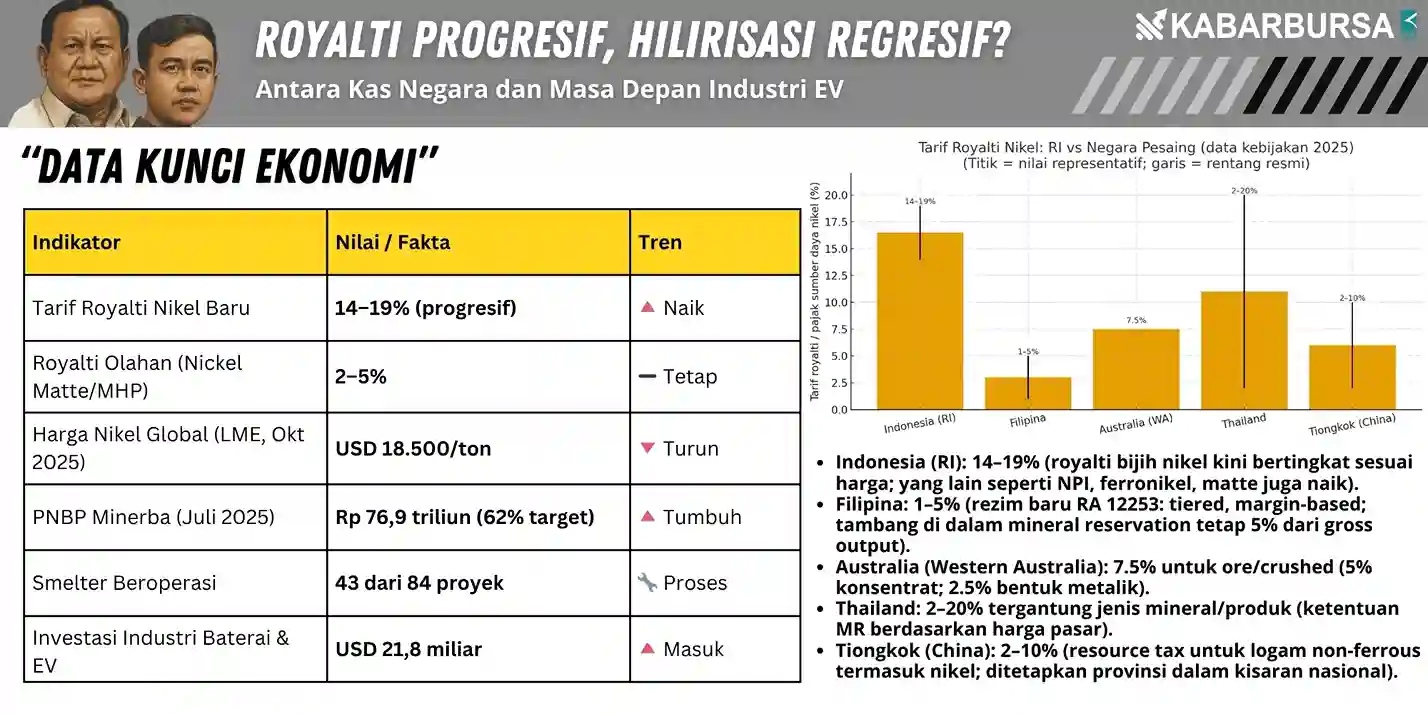

Data-data makro yang ada menguatkan kekhawatiran ini. Pada Juli 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba tercatat mencapai sekitar Rp76,9 triliun. Angka itu menunjukkan peranan besar sektor ini bagi penerimaan negara. Namun, juga menandakan tekanan fiskal yang mendorong pemerintah mencari sumber tambahan.

Sementara itu, harga nikel di pasar global telah turun jauh dari puncaknya, di mana London Metal Exchange (LME; bursa komoditas global terkemuka untuk perdagangan logam seperti tembaga, nikel, aluminium, seng dan timbal), menunjukkan harga nikel berada di kisaran USD15–16 ribu/ton (Oktober 2025). Level yang mempersempit ruang industri untuk menyerap kenaikan royalti tanpa mengorbankan margin.

Reaksi pelaku industri tidak bisa diabaikan. Forum industri nikel meminta agar penerapan kenaikan royalti ditunda sampai harga pulih, karena pada harga saat ini skema 14–19 persen akan membebani kelangsungan sejumlah proyek smelter dan investor hilir. Bahkan asosiasi pelaku menilai kebijakan ini menambah ketidakpastian ketika investasi kapasitas baterai dan proyek hilirisasi masih dalam tahap konstruksi. Reuters melaporkan permintaan penundaan tersebut dan memperingatkan risiko menurunnya minat investor bila kebijakan dirasakan tidak sinkron dengan ikhtiar hilirisasi.

Kalau dilihat realitas lapangan, hingga pertengahan 2025 ratusan proyek smelter dan pabrik baterai sedang berjalan. Bahkan sejumlah proyek strategis bernilai miliaran dolar sudah diinisiasi. Akan tetapi, proyek-proyek itu sensitif terhadap perubahan biaya input dan kepastian regulasi. Pemerintah bahkan mencatat masuknya investasi besar di ekosistem baterai (puluhan miliar USD), dan ada puluhan smelter yang sudah operasional sementara banyak lagi masih dalam pipeline. Ketidakpastian kebijakan fiskal akan membuat investor meninjau ulang proyeksi internal rate of return (IRR) dan keputusan final investment decision (FID).

Kenapa ini Berbahaya?

Kenapa ini Berbahaya?

- Pengurangan margin. Royalti progresif menambah komponen biaya langsung bagi hulu, dan kecuali ada sinergi fiskal-industri, hampir pasti diteruskan ke harga input bagi smelter dan pabrik baterai.

- Sinyal kebijakan yang berfluktuasi. Industri butuh kepastian jangka menengah. Dalam hal ini, perubahan tarif yang cepat atau implementasi tanpa fase transisi akan memicu risiko realokasi modal ke negara pesaing.

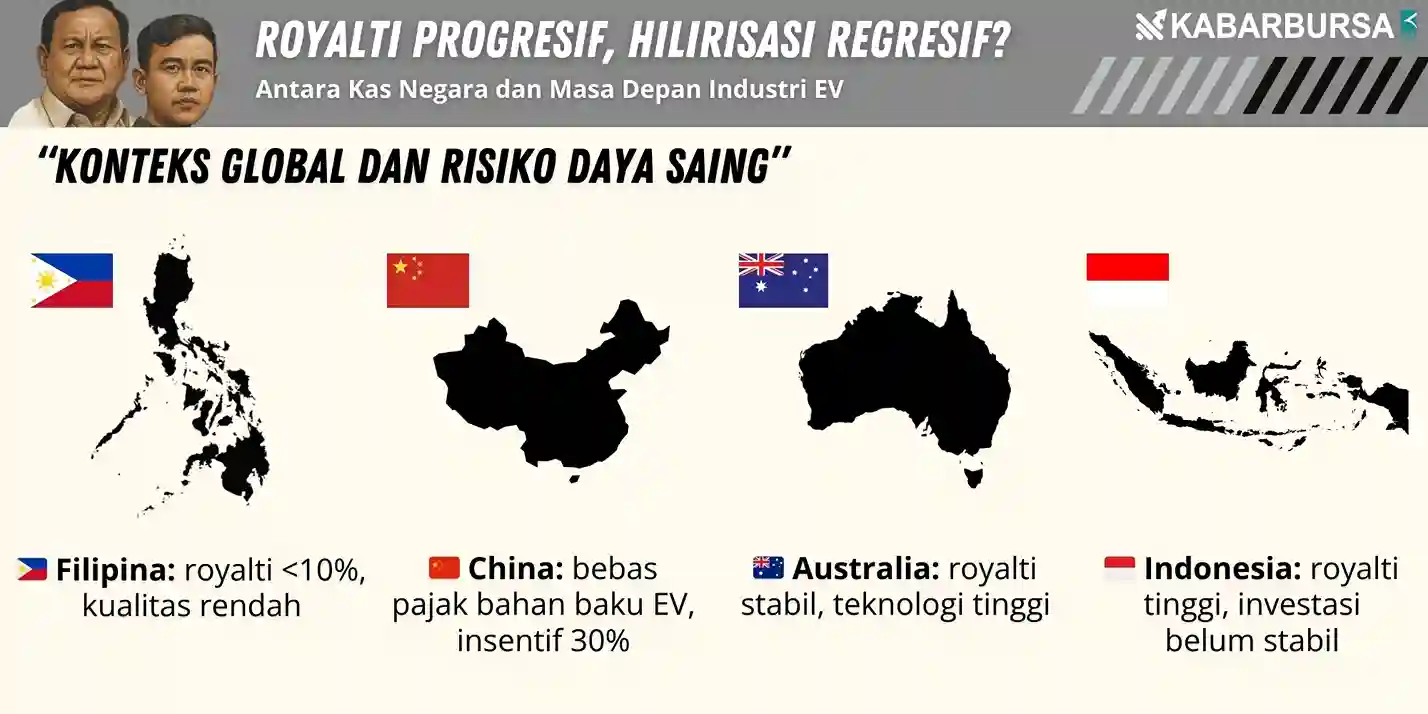

- Konkurensi regional. Negara lain memberi insentif fiskal untuk hilirisasi/EV (skema pajak atau relaksasi), sehingga Indonesia perlu berhati-hati agar tidak kehilangan keunggulan komparatif sumber daya. Reaksi pasar global terhadap kebijakan ditengarai bisa mendorong pencarian alternatif pasokan.

Jalan Tengah yang Rasional

Pemerintah tidak harus memilih antara penerimaan negara atau industrialisasi. Ada langkah kebijakan teknis yang bisa menjembatani keduanya. Berikut paket rekomendasi prioritas yang konkret dan dapat diimplementasikan relatif cepat.

- Fase Implementasi Bertahap & Mekanisme Threshold

Terapkan phase-in royalti progresif. Mulai dengan band tarif bawah (misalnya 14 persen) dan garansi evaluasi setiap 6–12 bulan berdasarkan HMA dan indikator pasar (LME). Sertakan sunset clause dan klausul review bila harga turun di bawah level tertentu. Hal ini memberi ruang bagi proyek-proyek yang sedang konstruksi menyelesaikan FID. Prinsipnya, predictable. Bukan shock. - Harmonisasi Fiskal–Industri (processing credit)

Beri processing credit atau kompensasi pajak/royalti untuk bahan baku yang diolah di dalam negeri menjadi nickel matte/MHP atau bahan baku baterai. Misalnya, pengurangan royalti efektif untuk volume yang diproses di smelter domestik dan digunakan dalam rantai baterai lokal, sehingga insentif hilirisasi tetap terjaga tanpa kehilangan penerimaan jangka panjang. - Skema Insentif Targeted untuk Hilir (time-bound)

Tawarkan insentif fiskal berupa tax holiday, PPh final rendah, pembebasan bea masuk mesin, yang jelas durasinya bagi investor pabrik baterai dan integrator EV. Dengan syarat, pencapaian lokal konten, transfer teknologi, dan penyerapan tenaga kerja lokal. Insentif bersyarat ini lebih efisien daripada subsidi umum. - Of-ftake & Financing Guarantees

Pemerintah (melalui BUMN atau lembaga pembiayaan) bisa menyediakan off-take guarantees dan fasilitas pembiayaan (blended finance) untuk proyek smelter dan pabrik baterai yang sudah masuk pipeline, memangkas risiko komersial awal dan membuat proyek lebih bankable tanpa harus menurunkan royalti. - Transparansi dan Aturan Distribusi Royalti

Jelaskan alokasi dan penggunaan tambahan PNBP dari royalty. Misalnya, porsi untuk pembangunan infrastruktur daerah penghasil, program peningkatan kapasitas smelter lokal, dan pendanaan R&D untuk teknologi pengolahan. Transparansi ini akan memperkuat dukungan publik dan legitimitas kebijakan. - Mekanisme Stabilizer untuk Harga Global

Bentuk mekanisme fiskal stabilizer. Sebagian pendapatan royalti disimpan dalam cadangan yang dapat dikembalikan (rebate) saat HMA/ LME turun di bawah ambang tertentu. Hal ini untuk menjaga kesinambungan investasi hilir saat harga dunia melemah. - Dialog Berkelanjutan dengan Industri & Batas Waktu Implementasi

Bentuk industrial policy council (pemerintah + industri + akademisi + investor asing) untuk memonitor dampak implementasi secara kuartalan dan izin penyesuaian cepat bila diperlukan. Komunikasi ini mengurangi perilaku defensif pasar.

Fiskal Harus Mengantar, Bukan Mematahkan Hilirisasi

PP No.19/2025 menegaskan niat negara untuk mengambil bagian lebih adil dari kekayaan mineralnya. Itu sah. Negara memang harus mengoptimalkan pendapatan untuk pembangunan. Namun, tujuan fiskal harus selaras dengan strategi industrial. Yakni mencetak pendapatan hari ini tidak boleh mengorbankan kemampuan negara merebut nilai tambah jangka panjang dari baterai dan EV.

Jika hilirisasi gagal karena kebijakan fiskal yang prematur dan tidak diselaraskan, kerugian yang lebih besar menanti. Mulai dari hilangnya investasi, kesempatan kerja, bahkan hingga potensi ekspor bernilai tambah.

Pemerintah masih punya ruang kebijakan dengan menerapkan fase transisi, insentif terarah, dan mekanisme kompensasi berbasis nilai tambah. Indonesia dapat menyeimbangkan kebutuhan kas negara sekaligus mempertahankan momentum menuju pusat produksi baterai EV di Asia. Tanpa langkah-langkah konkret itu, “paradoks hilirisasi” bisa menjadi kenyataan, di mana nominal royalti naik, tetapi cita-cita industri hijau Indonesia meredup. (*)