KABARBURSA.COM - Satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menempatkan sektor energi sebagai panggung besar pertaruhan kebijakan. Dari nikel hingga listrik rumah tangga, dari hilirisasi industri hijau hingga subsidi LPG 3 kilogram, energi adalah urat nadi politik ekonomi yang menentukan arah masa depan republik.

Sejak Oktober 2024, ekspektasi publik menggunung. Pemerintah menjanjikan “kedaulatan energi nasional” melalui kombinasi hilirisasi, percepatan energi baru terbarukan (EBT), dan tarif listrik yang tetap terjangkau. Namun, satu tahun berlalu, capaian yang tampak gemilang di laporan resmi, justru memperlihatkan paradoks di lapangan.

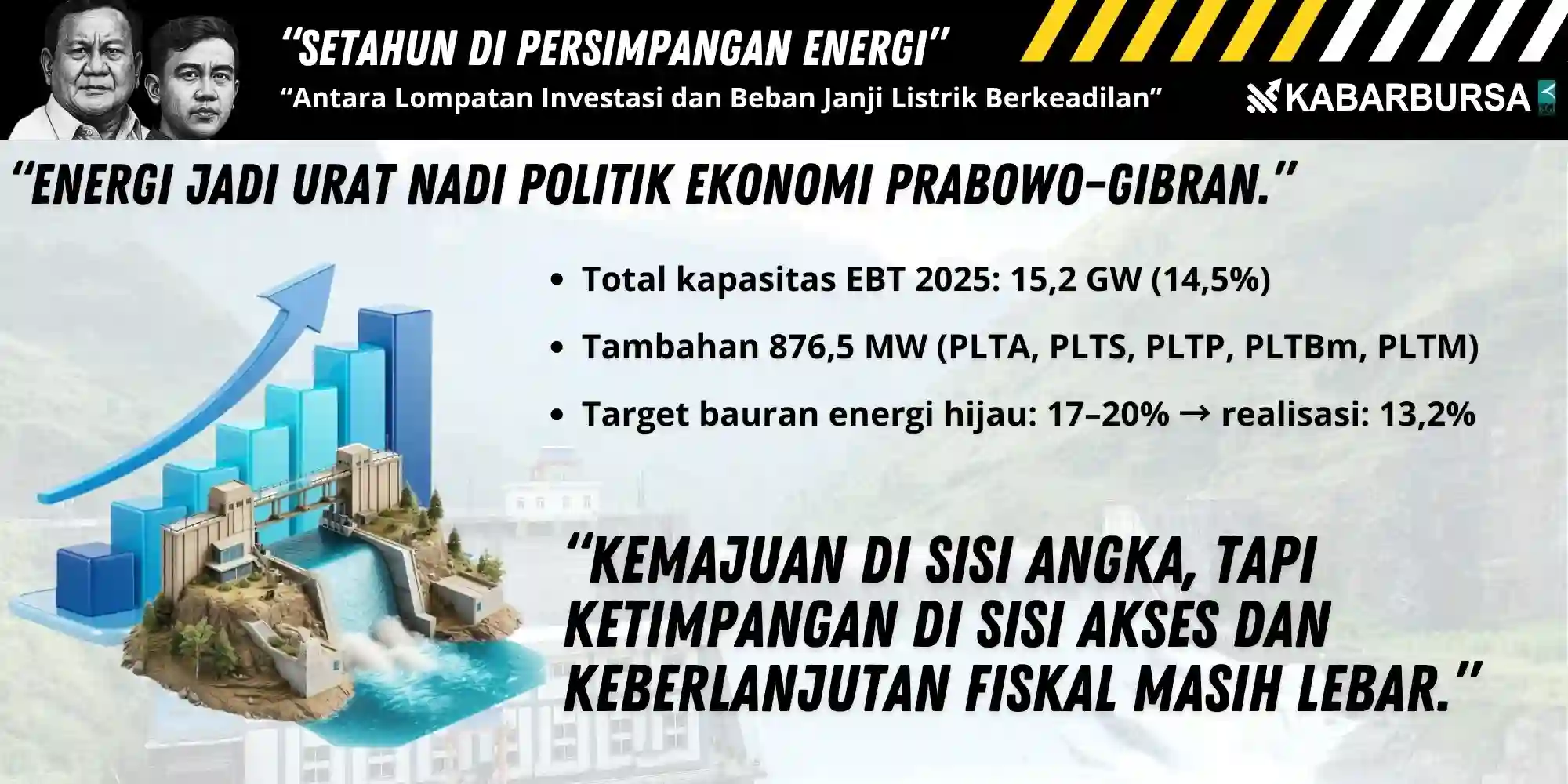

Apa itu? Kemajuan di sisi angka, namun ketimpangan di sisi akses, distribusi, dan keberlanjutan fiskal. Miris dan susah diterima. Tapi, itulah fakta riilnya.

Kementerian ESDM mencatat kapasitas pembangkit EBT hingga pertengahan 2025 telah menembus 15,2 gigawatt—sekitar 14,5 persen dari total kapasitas nasional. Tambahan kapasitas 876,5 megawatt berasal dari PLTA, PLTS, PLTP, hingga PLTBm dan PLTM.

Angka-angka capaian tersebut cukup impresif. Akan tetapi, tidak sepenuhnya menjawab masalah mendasar. Fakta di lapangan menunjukkan betapa bauran energi hijau Indonesia masih macet di 13,2 persen. Jauh dari target 17–20 persen.

Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 tentang pedoman jual beli listrik untuk pembangkit EBT sempat disebut sebagai terobosan. Regulasi ini diharapkan memberi kepastian kontrak dan memperbaiki tata kelola investasi. Namun bagi pelaku industri, kepastian hukum belum berbanding lurus dengan kepastian realisasi. Izin masih berbelit, skema pembayaran belum fleksibel, dan proses pengadaan proyek sering kali tersandera tarik-menarik kepentingan antara PLN dan pengembang.

Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 tentang pedoman jual beli listrik untuk pembangkit EBT sempat disebut sebagai terobosan. Regulasi ini diharapkan memberi kepastian kontrak dan memperbaiki tata kelola investasi. Namun bagi pelaku industri, kepastian hukum belum berbanding lurus dengan kepastian realisasi. Izin masih berbelit, skema pembayaran belum fleksibel, dan proses pengadaan proyek sering kali tersandera tarik-menarik kepentingan antara PLN dan pengembang.

Di sisi konsumsi, data menunjukkan lonjakan yang tampak menggembirakan. Konsumsi listrik per kapita mencapai 1.448 kWh, atau 98,9 persen dari target nasional. Rasio elektrifikasi pun mendekati titik jenuh di atas 99 persen. Tapi di balik itu, masalah laten muncul di mana daya beli masyarakat tidak tumbuh secepat peningkatan konsumsi listrik, terutama di segmen rumah tangga berpendapatan rendah.

Pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik untuk kuartal IV 2025, meski tekanan makro—kurs, harga minyak mentah Indonesia (ICP), dan batu bara acuan—mendorong beban subsidi kian membengkak. Keputusan itu populer secara politik, namun berisiko menggerus ruang fiskal negara. Subsidi energi pada 2025 diproyeksikan menembus Rp340 triliun. Naik hampir 20 persen dibanding tahun lalu.

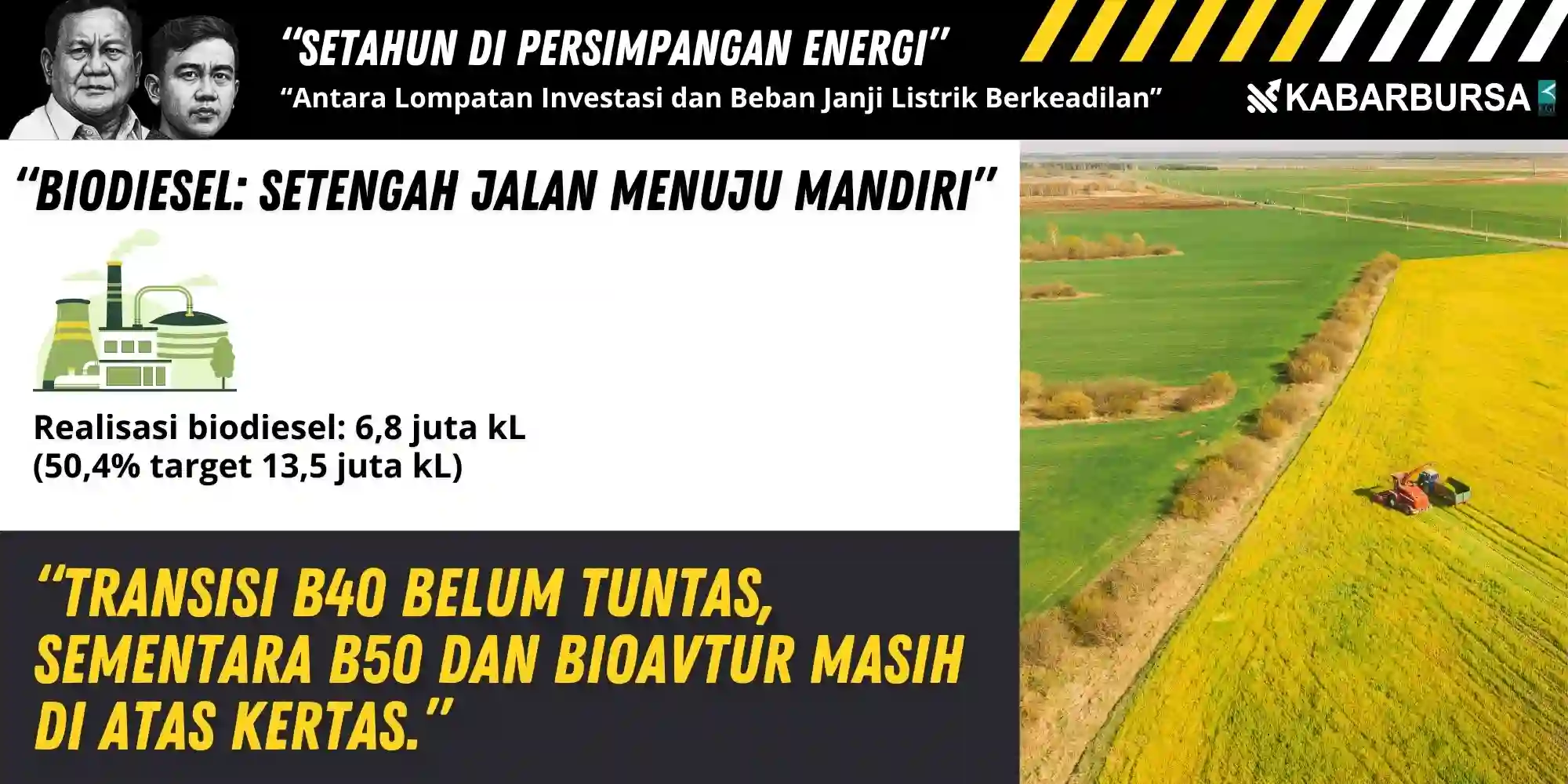

Sementara itu, di sisi lain rantai energi, kebijakan biodiesel juga belum sepenuhnya menjanjikan kemandirian energi berbasis nabati. Realisasi penyerapan biodiesel semester I baru mencapai 6,8 juta kiloliter—sekitar separuh target tahunan. Hambatan logistik, distribusi, dan kesiapan teknologi menahan laju implementasi B40, sementara wacana B50 dan bioavtur masih sebatas pilot project.

Sementara itu, di sisi lain rantai energi, kebijakan biodiesel juga belum sepenuhnya menjanjikan kemandirian energi berbasis nabati. Realisasi penyerapan biodiesel semester I baru mencapai 6,8 juta kiloliter—sekitar separuh target tahunan. Hambatan logistik, distribusi, dan kesiapan teknologi menahan laju implementasi B40, sementara wacana B50 dan bioavtur masih sebatas pilot project.

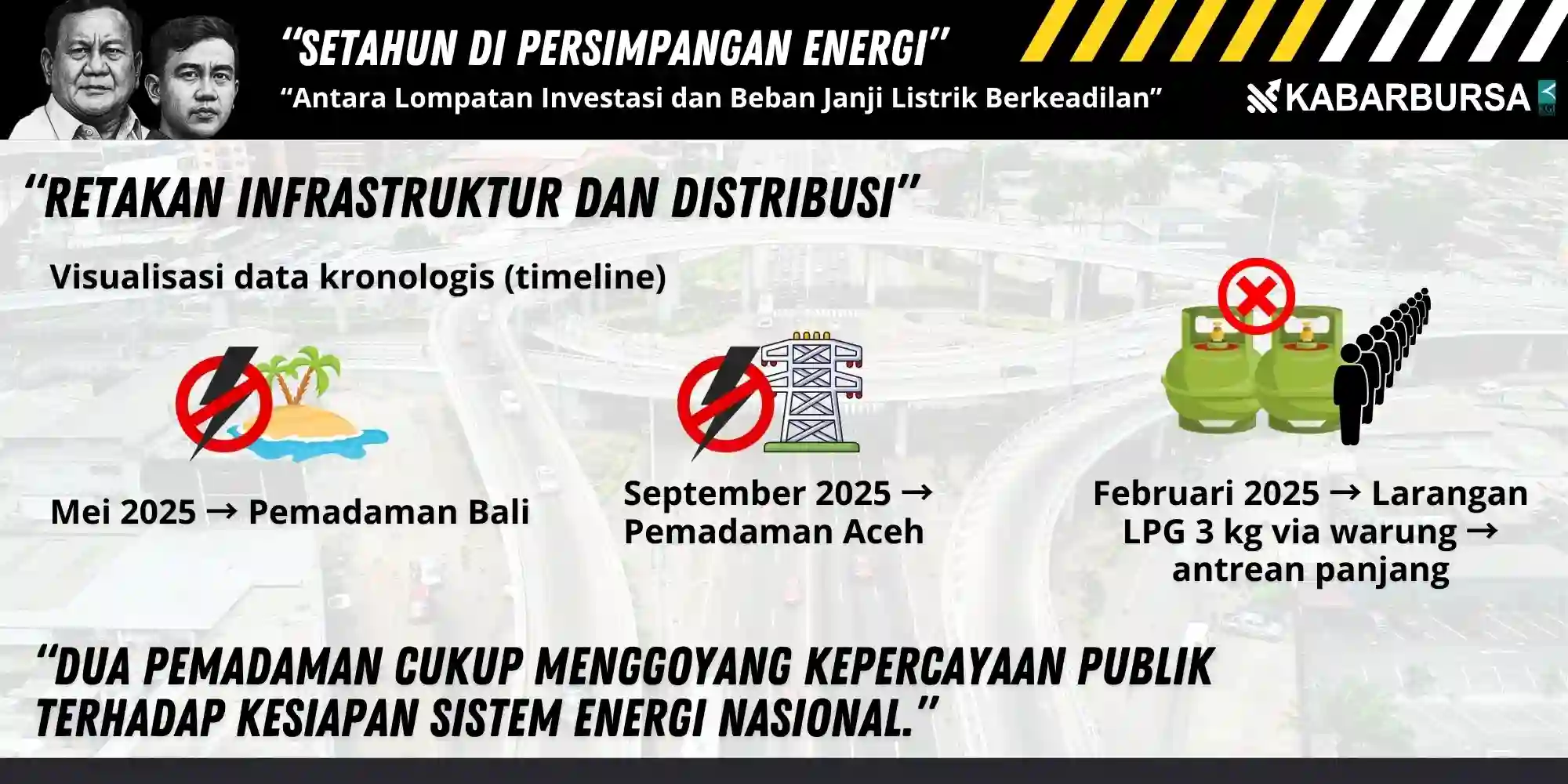

Insiden pemadaman listrik massal di Bali (Mei 2025) dan Aceh (September 2025) menambah noda pada klaim keandalan sistem. Analisis awal menunjukkan lemahnya mitigasi risiko sistemik dan keterbatasan infrastruktur bawah laut sebagai penyebab utama. PLN memang segera melakukan pemulihan, tapi dua kejadian itu sudah cukup untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap kemampuan teknis dan kesiapan infrastruktur energi nasional.

Lebih jauh, persoalan distribusi subsidi LPG 3 kg memperlihatkan wajah ketimpangan paling nyata. Sejak pemerintah melarang penjualan melalui warung (pengecer) mulai Februari 2025, antrean panjang dan kelangkaan di berbagai daerah tak terhindarkan. Kebijakan itu dimaksudkan untuk menutup kebocoran distribusi dan memperkuat data by name by address, tapi tanpa kesiapan logistik dan sosialisasi yang memadai, hasilnya justru kontraproduktif.

Masalah di sektor BBM pun serupa. Upaya Pertamina menggandeng SPBU swasta untuk impor bahan bakar berbasis etanol tersendat akibat kendala teknis dan sertifikasi asal barang. Akibatnya, sejumlah wilayah mengalami kekosongan stok bensin nonsubsidi. Di sinilah kelemahan sistemik distribusi energi hilir tampak terang. Regulasi terburu-buru. Koordinasi lemah. Dan, kesiapan infrastruktur minim.

Masalah di sektor BBM pun serupa. Upaya Pertamina menggandeng SPBU swasta untuk impor bahan bakar berbasis etanol tersendat akibat kendala teknis dan sertifikasi asal barang. Akibatnya, sejumlah wilayah mengalami kekosongan stok bensin nonsubsidi. Di sinilah kelemahan sistemik distribusi energi hilir tampak terang. Regulasi terburu-buru. Koordinasi lemah. Dan, kesiapan infrastruktur minim.

Kondisi ini memperlihatkan paradoks besar dalam satu tahun pemerintahan baru. Di satu sisi, data makro menunjukkan kemajuan signifikan namun di sisi lain, struktur kebijakan masih menyimpan ketimpangan fundamental. Pemerintah boleh berbangga dengan naiknya investasi EBT hingga USD1,8 miliar pada 2025. Namun angka itu belum sepenuhnya menjelma menjadi kapasitas produksi yang efisien.

Fokus pada target angka memang menarik secara politik, tapi tidak cukup menjawab pertanyaan dasar, seberapa banyak rakyat menikmati manfaat langsung dari “energi hijau”? Tanpa efisiensi biaya, kepastian kontrak, dan transparansi data realisasi, investasi besar akan kembali terjebak dalam siklus laporan tahunan tanpa daya dorong riil.

Listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan membutuhkan tata kelola yang jauh lebih disiplin daripada sekadar menjaga tarif. PLN harus bertransformasi dari sekadar operator menjadi pengelola jaringan yang adaptif terhadap transisi energi. Pemerintah perlu mengubah pola subsidi dari berbasis harga menjadi berbasis efisiensi dan performa. Dengan demikian, beban fiskal bisa dikontrol tanpa mengorbankan akses publik.

Reformasi juga harus menyentuh sisi distribusi energi. Sistem transmisi dan distribusi perlu mendapat investasi yang sama besar dengan proyek pembangkit. Pemerintah mesti menetapkan skema insentif bagi daerah yang berhasil menekan kehilangan energi (technical loss) dan mempercepat digitalisasi grid. Insiden pemadaman hanya bisa dihapus jika infrastruktur pendukung diperkuat dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, kebijakan LPG dan BBM memerlukan koreksi berbasis realitas sosial. Masyarakat kelas bawah membutuhkan skema transisi yang lembut. Antara lain, subsidi premi akses bagi warung kecil. Pengawasan harga tebus di pangkalan. Serta, perluasan titik distribusi di wilayah non-perkotaan. Tanpa itu, “efisiensi” hanya akan berarti kesulitan baru bagi rakyat kecil.

Untuk menjaga kredibilitas, pemerintah perlu membangun Dashboard Energi Nasional yang terbuka. Semua data tentang kapasitas EBT, subsidi listrik, pemadaman, hingga progres biodiesel harus dapat dipantau publik secara daring. Transparansi bukan hanya alat kontrol, melainkan sumber legitimasi. Tanpa keterbukaan data, kebijakan energi akan selalu dipandang sebagai permainan angka di ruang tertutup.

Satu tahun bukan waktu panjang, tapi cukup untuk menilai arah. Pemerintahan Prabowo–Gibran telah meletakkan fondasi kebijakan di sektor energi dengan visi besar; hilirisasi berbasis nilai tambah dan pemerataan akses. Namun, visi besar tanpa implementasi yang konsisten hanya akan menjadi brosur kampanye. Energi tidak bisa diperlakukan semata sebagai instrumen politik atau angka pertumbuhan. Ia harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.

Satu tahun bukan waktu panjang, tapi cukup untuk menilai arah. Pemerintahan Prabowo–Gibran telah meletakkan fondasi kebijakan di sektor energi dengan visi besar; hilirisasi berbasis nilai tambah dan pemerataan akses. Namun, visi besar tanpa implementasi yang konsisten hanya akan menjadi brosur kampanye. Energi tidak bisa diperlakukan semata sebagai instrumen politik atau angka pertumbuhan. Ia harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.

Pemerintah perlu menegaskan bahwa investasi energi hijau bukan sekadar strategi menarik modal asing, tetapi langkah untuk memperkuat ketahanan nasional. Jika rakyat di pelosok masih antre LPG, jika listrik padam di kawasan wisata internasional, dan jika smelter EBT belum efisien menyuplai industri, maka “lompatan energi” hanya tinggal jargon.

Transisi energi sejati membutuhkan keberanian politik untuk menyeimbangkan ambisi hijau dengan realitas sosial-ekonomi. Energi harus menjadi simbol kepercayaan. Bukan sekadar surplus data. Dari nyala lampu di desa terpencil hingga output baterai kendaraan listrik, publik ingin melihat satu hal sederhana, yaitu keadilan yang menyala dalam terang kebijakan.

Jika itu bisa diwujudkan, maka tahun pertama pemerintahan ini akan dikenang bukan sebagai tahun laporan capaian, melainkan titik balik menuju kedaulatan energi Indonesia yang sesungguhnya. (*)